ブログ

健康に冬を越す3つのコツ

寒い季節こそ、体の声を聞こう!

朝晩の冷え込みが一段と厳しくなってきましたね。体が縮こまり、動くのがおっくうになる季節。

でも、冬を元気に過ごせるかどうかは、ちょっとした「日々の工夫」で大きく変わります。

今日は、健康に冬を越すための3つのコツをご紹介します。

1.「冷やさない体」をつくる

冬は血流が悪くなりがち。

とくに「首・手首・足首」の“三つの首”を冷やさないことがポイントです。

マフラーやレッグウォーマー、手袋などでしっかり保温を。

また、体の内側から温めるには「温かい飲み物」だけでなく、しょうが、根菜類、みそ汁など、毎日の食事に“温活食材”を取り入れるのがおすすめです。

お風呂もシャワーで済ませず、湯船につかって血流をアップさせましょう。

2.「少しでも動く」を続ける

寒いとつい外に出るのが面倒になりますが、動かないと筋力も血流も落ちてしまいます。

コツは「短時間でもOK」と思うこと。

たとえば、

・朝起きたら起き上がる前に全身をゆする。

・座って体をひねるストレッチ

・テレビを見ながら足踏みや足首の曲げ伸ばし

・買い物はできるだけ歩いていく。

こうした“ちょこっと運動”の積み重ねが、冬の体を元気にしてくれます。筋肉を動かすことで体もポカポカに。

3.「冬の疲れ」をためない休み方を

寒さは体にとって小さなストレス。

知らず知らずのうちに疲れがたまりやすくなります。

睡眠の質を上げるには、

寝る前にぬるめのお風呂(38~40℃)につかって体を温めるのがおすすめです。長湯はしすぎないこと。

また、寝室を少し暖かめに保ち、乾燥予防の加湿をします。

無理をせず、休むことも「健康の一部」と考えましょう。

まとめ

冬を健康に過ごすコツは

「冷やさない」「動く」「休む」この3つのバランスをとること。

春を笑顔で迎えられるように、“冬支度”をできることから取り組んでいきましょう。

2026年 新年のご挨拶

あけましておめでとうございます。

旧年中は、私たちの活動にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございました。

本年は、これまで大切にしてきた「健康」を軸に、新たな挑戦にも取り組んでいきます。

一人ひとりに寄り添った取り組みを通して、みなさまの暮らしに少しでも前向きな変化を届けられる1年にしていきたいと考えております。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

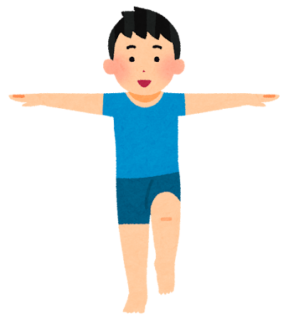

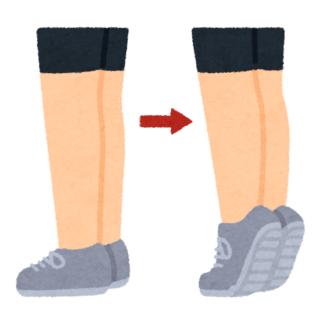

片足立ちの効果とは!!

「片足立ち」は一見シンプルですが、健康寿命を延ばすためにとても効果的な運動です。

特に道具も場所もいらず、毎日の生活の中でとり入れやすいのが魅力です。

足を絶対に高くあげる必要はなく、床から1~2cm離れていればOKです。

床から離れて立てていれば十分です。

足を高くあげると股関節や体幹の筋力要素が入ってくるので、バランス能力をみるためにも

低くてOKです。

1.バランス感覚を鍛える

片足立ちは姿勢を保つために体幹や下半身の細かな筋肉が働きます。これがバランス能力の維持・向上につな

がり、転倒予防に役立ちます。

2.下半身の筋力アップ

ふくらはぎや太もも、お尻の筋肉など、立位保持に必要な筋肉が自然と鍛えられます。特に高齢になると

衰えやすい筋肉なので、毎日の習慣にすると効果的です。

3.骨への刺激で骨粗しょう症予防

片足で体を支えることで、骨に適度な負荷がかかり、骨密度の維持をサポートします。

4.集中力アップ

「ふらつかないように」と意識することで脳も活性化。簡単な動作ですが、脳トレ的な効果も期待できます。

実践のポイント

・安全な場所で行う(椅子や、机などの近くで)

・1回10~20秒を左右1~3セットからスタート

・毎日のちょっとした時間(歯磨き中やテレビを見ながら)でもOK

・無理はせず、ふらついたらすぐに支えを持ったり、中止する

★片足立ちは「ながら」でできる手軽な健康法。転倒予防や筋力維持だけでなく、脳や骨にも良い刺激を与えます。毎日の小さな積み重ねが、将来の大きな安心につながります。

健康に関するおもしろい話 ~その1~

🔶箸を使う国は認知症予防になる?

箸を使う動作は、指先の細かい筋肉を毎日動かす「脳トレ」になっているそうです。

実際、手先をよく動かす人は認知機能の低下がゆるやか、という研究も。

日本の食文化は脳にもやさしいんですね。

🔶足の指を動かすと転倒予防になる

足の指を「グー・チョキ・パー」と動かすだけで、バランス感覚が鍛えられるそうです。

テレビを見ながらでもできる手軽な運動で、意外に疲れるので侮れません。

当社でも手指・足趾の運動を積極的に行っています。

🔶チョコレートは脳を元気にする?

カカオに含まれるポリフェノールには血流を良くして、記憶力や集中力を高める効果が期待できるそうです。

もちろん食べすぎはNGですが、1日1~2片のダークチョコはむしろ健康的!

🔶朝日を浴びると幸せホルモンUP!

朝起きて15分ほど太陽の光を浴びると、体内時計がリセットされ、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌が

整います。しかも「幸せホルモン」と呼ばれるセロトニンも増えるので、気分も前向きに!

健康寿命を延ばすためにできること

みなさんは、「平均寿命」と「健康寿命」の違いをご存知ですか?

平均寿命は“生きている年齢の長さ”を指しますが、健康寿命は“自立して元気に過ごせる年齢の長さ”を指します。

せっかく長生きするなら、寝たきりや介護に頼る期間はできるだけ短くしたいですよね。

そのためには、普段の生活習慣を少しずつ整えていくことが大切です

1.食事でからだを整える

栄養バランスのとれた食事は、身体を動かすエネルギーにも、病気を防ぐ力にもなります。野菜や果物、魚、大豆製品などを取り入れて、できるだけ色とりどりの食材を楽しみましょう。

2.無理のない運動を続ける

ウォーキングや片足立ち、簡単な筋トレなどは、体力を維持するだけでなく、転倒予防や脳の活性化にもつながります。「毎日少しだけ」が長生きのコツです。

3.質の良い休養をとる

しっかり眠り、昼間にも適度な休憩をとることは、心身をリセットする大切な時間です。休むことも健康づくりの一部だと考えましょう。

4.人とのつながりを大切に

笑ったり、会話したり、誰かと一緒に過ごす時間は、心の元気につながります。地域の活動や趣味の集まりなどに参加するのもおすすめです。

健康寿命を延ばすことは、特別なことをするのではなく、日々の小さな習慣の積み重ねです。今日の一歩が未来の自分を守ります。

大きい大変なことではなく、日々の歩いているときにちょっと大股にしてみよう!

お昼ご飯食べる前に背伸びをするようにしてみよう!

椅子に座ったら10秒お腹に力を入れて姿勢をよくしてみよう!

など、普段の生活に少しプラスを意識して

みなさんも、できることから始めてみませんか?

集中力が切れたら「ご褒美休憩」のサイン! (デスク編)

「集中力が切れた・・・」

「なんだか煮詰まってきた・・・」

そんなとき、あなたは根性で作業を続けていませんか?

実は、それは『逆効果』です!

集中力が途切れたと感じるのは、あなたの脳が「休憩が必要だ」とサインを送っている証拠。そのまま頑張り続けると、効果が下がるだけでなく、ミスも増えてしまいます。

今日からは休憩は「サボり」ではありません。それは最高の仕事をするための✨戦略的な「ご褒美」✨です。

たった数分で脳と気分をリセットできる簡単で効果的なリフレッシュ術I(デスク編)をご紹介します。さぁ、疲れたと感じたら試して集中力を復活させましょう!!

1. デスクから動かずにできる「瞬速」リセット術

席を離れにくい状況でも、すぐに試せるテクニックを紹介。

・3回深呼吸(腹式呼吸)

自律神経を整え、即座にリラックス効果が得られます。

リラックス(5回程度実施)

①鼻から4秒かけて吸う

②口から6秒かけて吐く

超リラックス(4回)

①鼻から4秒すう

②息を止めて7秒キープ

③口から8秒かけてゆっくり吐く

※慣れるまでは6秒でもOKです

仕事前

4秒かけて吸って、4秒かけて吐く

をリズミカルに数回

・飲み物を「味わう」

コーヒーやお茶を飲むとき、香りを意識して、ゆっくり飲む

ゆっくり飲むことで今に集中する(マインドフルネス)状態を作りだします

・アロマの力:柑橘系の香りは集中力を高めます

・デスクを「ノイズレス」に:デスク周りを5分で片付ける習慣を持つと視覚的な情報減による集中力維持の工夫になります

ぜひ、一度お試しください!!

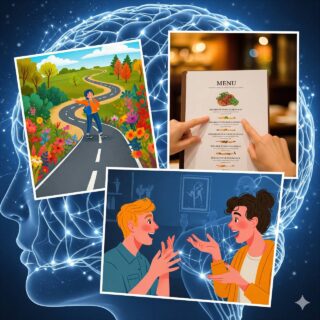

「脳」もいくつからでも鍛えられる!!

同じ毎日、同じ習慣・・毎日同じことの繰り返し・・・ではなく、適度な刺激を脳に与えてください。

年齢を重ねるごとに「変化」することを面倒に感じたりして、「もうこれでいいや」と同じものを選んでしまいがちになりますが、それでは脳への刺激が足りずにますます衰えていってしまいます。

たとえば、

いつも同じスーパーで買い物をしているのなら、今日は違うスーパーへ足を運んでください。

いつも同じコースで散歩しているのなら、今日は違う角で曲がってみたりしてみてください。

いつも同じTV番組をみているのなら、今日は違ったチャンネルにあわせてみてください。

食べ慣れたおかずではなく、食べたことのないメニューにチャレンジしてみてください。

通いなれたお店ではなく、入ったことのないお店に入ってみてください。

・・・などなど、日常に「変化」を取り入れるようにしてみてください。

無難な選択だけでは、「脳」に刺激が足りません。少し、冒険心を取り入れることが「脳」を鍛えることにつながります。

予想外のことが起こったり、思ってもいなかった人に出会ったりと、そういった刺激によって「脳」の萎縮を遅らせることにつながります。

そして、一番の脳のトレーニングは「人との会話」と言われています。

コミュニケーションがとれる場所へ積極的にでかけられるようにしましょう。

食べることも「体力」

9月になっても暑い日が続いております。これだけ暑いと、食欲もわきづらくサラッと食べやすいもので済ませてしまいがちになっていないでしょうか?

残暑をのりきるためにも丈夫な身体づくりのためにも栄養の摂取はとても重要です。

しっかり食べて十分な栄養を身体にとりこめるようにしたいものです。また、栄養分を身体に行き渡らせるためには消化活動を行わねばなりません。内臓がフル活動して必要な栄養分を吸収していきます。内臓がフル活動できる「体力」もとても重要。スポーツ選手でもやはりしっかり食べられる選手のほうが「体力」があります。「食べられる身体づくり」も大切ですね。

今回は、効率よく食材の栄養を吸収できる食べ合わせをいくつかご紹介!

- 焼き魚と大根おろし

昔の人はすごいですね。よくあるこの組み合わせですが、大根の消化酵素が焼かれて固まった魚のタンパク質を効率よく吸収してくれます。また、魚のミネラルは大根のビタミンCによって吸収を促進してくれるそうです。

- 納豆とねぎ

これもよくある組み合わせかと思います。納豆は単体でも優秀な食材ですが、納豆に含まれるビタミンB1は疲労回復や肥満防止に影響します。ただ、ビタミンB1は水に溶けやすく、体内に吸収されにくいのです。それをネギの硫化アリルという成分が助けてくれます。にらやにんにく、玉ねぎにも硫化アリルが含まれます。

- トマトとアボカド

サラダに合いそうなこの組み合わせ。トマトに含まれるリコピンは抗酸化作用があり、細胞の老化や損傷を防いだり、美肌効果が期待できる成分です。このリコピンは脂質があると吸収が促進されるので、脂肪分の多い、アボカドと食べると良いとされています。オリーブオイルなどもよいですね。

- とんかつとキャベツ

とんかつにはキャベツがつきものというくらい定着している組み合わせですが、キャベツに含まれるビタミンUは胃腸を強くする成分です。また、脂っこいとんかつを食べても胃もたれしにくいように胃の粘膜を保護してくれます。また、キャベツに含まれるビタミンCは豚肉に含まれる鉄分の吸収を促してくれます。この王道の組み合わせを考えた人もすごいですね。

「笑う」ことの効果

最近大笑いしたのはいつですか?

「笑う」ことは心身に大きな影響を与えます。

今回は「笑う」ことの効果についてお伝えしていきます。

🔶免疫力の向上

とくにNK細胞というがん細胞にも戦う細胞が活性化されます。感染症の予防にも!

🔶脳の活性化

「笑う」ことにより海馬が活性化し、記憶力が向上し認知症の予防にもなります。

🔶ストレスの軽減

幸せホルモンが分泌されて幸福感が増加します。また、痛みが緩和される効果も!

🔶血行促進

笑うときには腹式呼吸と同じ呼吸法をしています。お腹に力が入り、息を短く吐いています。これにより酸素摂取量がアップ!血行も促進されます。

長く笑うと相当な有酸素運動の効果が得られます。また、腹筋だけでなく呼吸筋や表情筋などのトレーニングにもなります。

🔶自律神経の調整

交感神経と副交感神経のバランスが整います。

いいことずくめの≪笑う≫ことの効果!笑わずにはいられなくなりますね!

・・とはいってもそんなに毎日おもしろいことが続くわけがない、笑っている場合じゃないときだってある・・。

そんな声が聞こえてきそうです。

確かに笑っている場合じゃないときにニヤニヤするのは考えものですが、常時ムスッとしているのも自分も周りも気がめいります。

おもしろいことは案外身近に転がっていますし、そんなネタやちょっと恥ずかしい失敗談などを友人や家族と共有したりして「笑う」機会を作ってもらいたいです。

落語や漫才、漫談などもハマるととても面白い文化だと思います。当社スタッフ間では「綾小路きみまろ」「チョコプラ」「サンドイッチマン」がお気に入りです。

おもしろくないから笑わないではなく、笑っているからおもしろくなることもあります。

みなさんに笑顔で楽しく健康になっていただきたい!

そんな想いからlaughter Baseでは楽しい時間を提供できるように教室や講座のプログラムを作成しております。

みんないろんなことを抱えながら日々過ごしています。

我々の教室にご参加いただいた際には少しでも楽しい時間を過ごして「笑う」ことの効果を存分に感じていただきたく思っております。

ストレス

「ストレス」と一口に言っても、様々な種類があります。

「社会的なストレス」「環境によるストレス」「肉体的なストレス」・・・と様々です。それを個人のとらえ方によって、一口に『ストレスがある』と表現しています。

ストレスは受けずに済むならそれに越したことはないのでしょうが、本当にストレスゼロになってしまうと、これまた悪影響がカラダに現れます。

なんでもほどほど・・・なのですが、適度なストレスは肉体的にもメンタル的にも必要なものでもあるのです。

何か「ストレスだ!」と思うことがあったとき、ポイントは「どのように反応するのか」です。

ストレスにどのように対処するかによって気持ちが変わり、脳がどう変化していくかも違ってきます。常に受け身だったり、逃げ場が全くない状態になるとストレスはカラダにとって非常に悪いものになります。

慢性のストレスによって脳は同じパターンにはまり込み、悲観的になったり恐怖を感じたり引きこもってしまったりのぐるぐる状態になります。しかし、能動的に対処することができれば、その状態から脱出することも可能です。

たとえば運動は、心と体にかかるストレスをコントロールします。

運動によって引き起こされた脳の活動は、ニューロンを強くし、今後の問題に対処できるようにしていきます。ニューロンは筋肉と同じようにいったん壊れてより強く作り直されます。ストレスによって鍛えられて、回復する力を大きくしていくのです。

運動は心身の適応能力を向上させると言えます。さらには免疫機能をも改善してくれるのです。

また、ストレスをうまく受け流す方法として、笑顔を作る、深呼吸をする、軽い散歩、家族やペットとの交流、

話すなどして吐き出す、などがあります。

ストレスが多いと感じるほど、どのように対処するかが重要になってきます。受け身の姿勢のままでおらず、自分なりの対処法を身につけてうまく付き合っていけるようにしていきましょう。

※ニューロン・・脳を構成する神経細胞のこと

参考文献:ジョン・J・レイティwith エリック・ヘイガーマン 野中香方子訳「脳を鍛えるには運動しかない!」

万灯祭

スタッフから「きれいですよ~!行ってられへんやろうから癒しにどうぞ」

と写真が送られてきました。

これはいじられているのか…いや、優しさですね☺

写真うまいなぁ✨きれいだなぁ✨とほんとに癒しになりました。

ありがとう☺

多賀で行われている万灯祭。来年は行けるかな~

筋力アップはいくつになっても可能!

日常生活の中で筋力トレーニングはできていますか?

本格的にジムなどで取り組んでおられる方もいるでしょう。反対に筋トレなんてとんでもない!という方もおられる方もいるかもしれません。

本格的にジムなどで取り組んでおられる方もいるでしょう。反対に筋トレなんてとんでもない!という方もおられる方もいるかもしれません。

若い女性の方は「マッチョにはなりたくない!」ということでトレーニングを嫌う方も一定数おられるかと思います。

女性が筋肉モリモリになることはほとんどありません。

もちろん体質にもよりますが、男性とはホルモンの分泌量の違いがあるので、よっぽどのトレーニングをつまないとモリモリになることはまずありません。

しかし、自分の身体を支えるための筋肉というのは必要です。また、エネルギー消費をするのにも筋肉が必要です。基礎代謝を上げるにはある程度の筋肉量が必要なのです。

なのに歳を重ねるほど筋肉の大きさ、筋力は衰えていきます。運動習慣がないとその衰えは顕著になり、30代~40代をピークに筋肉量も減っていきます。

そのままにしておくと、日常生活にも支障をきたします。

「サルコペニア」や「ロコモティブシンドローム」、「フレイル」という言葉があります。健康寿命を延ばすためにはどれも自分の身体に現れてほしくない症状・状態です。

「今さら筋トレしても・・」

という気持ちになってしまいそうですが、数多くの研究によると、高齢になってからでも筋肉を増強し、筋力をアップさせることは可能なのだそうです。

なんと80~90代でもトレーニング効果がでたという研究結果もあります。

いくつになっても筋力アップは可能なのです!いつまでも自分の足で歩く、自分身体を支えられる、最低限の筋力を身につけておきたいものです。

□高齢になってからの筋トレのメリットととしては。

・転倒予防

・腰痛や関節痛の予防

・生活習慣病や骨粗しょう症の予防

・メンタルの安定

などがあげられます。

バテずに夏を乗り切ろう!!

夏バテとは暑さによる体調不良の総称です。暑い日が続き、「体がだるい」「食欲がない」「やたらと疲れる」などの症状をいいます。これは自律神経の働きが乱れてしまうことが原因です。

胃腸の疲れや食欲不振、倦怠感などを感じるようになります。また、発汗によるミネラルの不足や寝苦しさによる睡眠不足も影響します。

暑い夏を乗り切るにはバテない体づくりが必要です。そのためには自律神経が整う生活を心がけねばなりません。

🔸室内外の温度差に注意!

室内外の温度差が5度以上になると自律神経が乱れやすいといわれています。個人差はありますが夏場の快適温度は25℃から28℃といわれています。暑い部屋で我慢しすぎるのもよくありませんが、冷え過ぎにも注意です。自分で空調温度を設定できない場合(外出先など)、衣服をつかって温度調節をするようにしましょう。

🔹冷たい飲み物に注意!

水分補給には常温のミネラルウォーターや麦茶などがおすすめです。冷たい飲み物は胃腸に負担をかけてしまいます。

🔸生活リズムを整えよう!快適な睡眠を!

夜更かしや、冷え過ぎた室内での睡眠も身体に不調をおこします。良い睡眠をとるために遅い時間の食事や寝る前のブルーライト(スマホやパソコン、ゲームの画面)を浴びることは極力避けましょう。また、入浴はシャワーだけでなく湯船につかるようにしましょう。

🔹栄養のバランスがとれた食事をとる!こまめな水分補給を!

とくにタンパク質やビタミン、ミネラルの摂取を心がけましょう。タンパク質は肉や魚、卵や大豆製品などで摂取しましょう。ブロッコリーもおすすめです。旬の夏野菜はビタミン、ミネラルが豊富です。積極的に摂るようにしましょう。

香辛料や香味野菜もうまく使って食欲を増進させましょう。レモンなどの柑橘類やお酢などで味付けするのもおすすめです。また、オクラや長いもなどのネバネバ食材も取り入れるようにしましょう。

熱中症には気をつけましょう!!

思った以上に涼しい日が続いたと思いきや、突然炎天下が襲ってまいりました。

暑熱順化もままならぬうちに30℃越えの日々が続きそうです。

熱中症の対策について紹介しようと思います。

🔸こまめな水分補給を!

🔹ほどよい塩分の補給を!

🔸バランスの良い食事をとって丈夫な身体づくりを!

🔹しっかり睡眠をとろう!

水分は一気にたくさん飲むよりも、こまめに少しずつ補給しましょう。冷え過ぎの飲み物には注意してください。

おすすめはミネラルウォーター、麦茶、ルイボスティーなど。水で薄めたスポーツドリンクなども上手に利用しましょう。

食欲がわきにくい季節でもありますが、だからこそバランスのよい食事を心がけ暑さを乗り切る身体を作っていきたいですね。食事を通して適切な塩分補給も心がけてください。

ただし、塩分摂取に対してかかりつけ医などから制限がある場合などは相談の上、摂取するようにしてください。

夏場の快適温度は25℃から28℃。快適湿度は50%から65%程度。

暑さに加え、高い湿度により寝苦しさも倍増します。しっかり睡眠をとるためには快適な室温を保つことが重要になります。エアコン等をうまく利用して室内を涼しくするようにしましょう。

エアコンが苦手だという場合でもあまりにも高温多湿の場合は、ためらわずに使用するほうが良い気候、気温のレベルになっています。

扇風機やサーキュレーターなどをうまく使用し、風通しを良くすることも湿度をさげる方法になります。外へ出かける時は、飲み物を常備し、直射日光を避ける工夫をしましょう。日傘や帽子、風通しの良い衣服、冷却グッズなどを使用して自分の身を守るようにしましょう。「まだまだいける!」「少しぐらい大丈夫!」が危険です。

特に外での作業に慣れているという方ほど、いけるいけると身体を酷使しがちです。こまめな休憩もしっかりとれるようにしていきましょう。

「アイフレイル」セルフチェックリスト

あなたの目はどうですか?

□目が疲れやすくなった

□夕方になると見にくくなることが増えた

□新聞や本を長時間みることが少なくなった

□食事の時にテーブルを汚すことがたまにある

□眼鏡をかけてもよく見えないと感じることが多くなった

□まぶしく感じやすくなった

□はっきり見えない時にまばたきをすることが増えた

□まっすぐの線が波打って見えることがある

□段差や階段が危ないと感じたことがある

□信号や道路標識を見落としそうになったことがある

アイフレイルチェックリストVer.1.1

該当が1つの場合…目の健康に疑念はあり

該当が2つ以上…アイフレイルの可能性あり

カラダの対策【目】

年齢を重ねるごとにカラダにも色々と変化がどうしてもでてきます。

個人的にも感じ始めている…今回は「目」

目の老化の放置は視覚障害につながることもある怖いものです。違和感はサインと受けとって「年のせい」にしないようにしたいですね。

アイフレイルという言葉を聞いたことはありますか?加齢に伴い、目の機能が低下してしまう状態のことをアイフレイルといいます。

アイフレイルは40代から始まるのが一般的と言われます💦

ただ、アイフレイルの段階ではまだ治療などの対策が可能なので、目にいいことをする習慣をつけてあげたいところです!

そのオススメの1つとして「20ー20ー20」ルールを知っていますか?

米国眼科学学会が推奨しているものなのですが

・20分スマホやパソコンなどを見たら

・20フィート(約6m)離れたものを

・20秒間眺める

というルールです。これをすることで30cm以内の近業作業を意識的に減らしていこう!というものです。デジタル端末が必須になりつつある今。ぜひ日常に取り入れてもらえたらいいなと思います。これにプラス定期健診を受けることで目を老化から守っていきましょう!!

ロゴ完成!!

ロゴマークができました!!

まずは?2色展開!!

株式会社シンプルワークスさんのお力添えもあり、よいロゴマークができました!

「l」の文字をモチーフに軽やかにスキップする姿を描いた「ユニーク」なシンボルマーク

軽やかな「フットワーク」ワクワク楽しい気持ちを表現したデザイン。「L]はLike:好き、Luck:幸運L、iberty:自由の意味が込められ、踏み出すその一歩先には幸運が待っているかもしれない。軽やかな気持ちで明日へ前進しようというコンセプトで作成してくださりました。

当社としても

laughter Baseという社名の頭文字の「l」と健康づくり、運動、スポーツが連想できる形

覚えてもらいやすいデザイン

楽しそうな会社のイメージ

運動を楽しめるようになり、運動が日常になることでカラダを健康にという理念のイメージ

でお気に入りのロゴができました。

新しいロゴマークとともにより一層みなさまのご期待に応えられるように精進してまいります。

今後ともlaughter Baseをどうぞよろしくお願い申し上げます。

少人数制スタジオ、クローズのお知らせ

この度、誠に残念ながら、少人数制レッスンスタジオを4月28日をもちまして、閉鎖させていただくことになりました。

約3年間、地域の皆様の健康とウェルビーイングをサポートさせていただければとの思いから少人数制スタジオを開設し、ヨガ教室、ストレッチ教室、パーソナルトレーニングなどを開催させていただきました。

その中で、数多くの素晴らしい出会いと温かいご支援をいただきました。皆様の笑顔、笑い声、活気とともにあったスタジオでの時間は、私たちにとってかけがえのない宝物です。心より感謝申し上げます。

閉鎖という決断は苦渋の選択ではありましたが、これまで培ってきた経験を活かし、新たな形で皆様の健康をサポートできるよう、私たちも前向きに進んでいく所存です。

長きにわたり、ご愛顧いただき本当にありがとうございました。

素敵なプレゼント

絶賛、花粉症デビューしてしまった?イヤ、認めないと戦いの日々の中…

今日から4月!新年度のスタート!!

新しい教室が始まったり、継続でさせていただける教室もあったりと

今年度も1人でも多くの方の健康づくりに楽しく関われるようにがんばります!!

教室の参加者の方から、素敵な手作りの作品をいただきました。

片麻痺と言うハンディキャップをお持ちの方で、

「リハビリがてらにつくったのよ!事務所に飾って~」といただきました。

この枝を探すのも大変なご苦労があったと、細かい作業のところもたくさんあり、

時間をかけて丁寧に作ってくださった作品は温かみと優しさに溢れています✨

大切に飾らせていただきます! ありがとうございました。

ありがとうございました。

みなさまに感謝

スポーツ庁より健康づくりの当社の取り組みに奨励賞をいただきました!!

スタッフのみんな、教室にご参加くださるみなさん、行政、社会福祉協議会はじめ

みなさまのお力添えのおかげでいただけました。

ありがとうございます!!

これからもひとりでも多くの方の健康づくりに携わっていけるようにがんばります!!

カラダの対策【血管】

前回『目』を書いたので今回は「血管」。

血管…若い頃は弾力があり、老化とともにもろく硬くなるというのはよく言われます。その通りなんですが、

血管が老化すると動脈硬化が進み、心筋梗塞や脳梗塞などにつながります。

老化+喫煙や高血圧、高血糖、肥満が原因での悪玉(LDL)コレステロールの増加などがその進行に加担します。

日本人の死因の2位と4位に心疾患と脳疾患があるので、血管を守るということは老化防止につながります!

そこで対応策として

有酸素運動で血糖値や血圧を下げる、ふくらはぎを鍛えて血流を促進する、

朝起きたら口をゆすぐ、舌も磨くなどで口腔ケアもしっかりする

内臓脂肪の蓄積に注意など

運動+口腔ケア+食事の意識で血管を守っていきましょう!

謹賀新年

あけましておめでとうございます!

旧年中は、数多くの皆様にご関心とご支援を賜り、誠にありがとうございました。

本年も、皆様の健康で豊かな生活を送れるよう、より一層精度の高い情報発信や、実践的かつ楽しく笑えて続けられるプログラムの開発に努め、健康づくりの輪を広げていきたいと考えています。変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

皆様にとって素晴らしい1年になりますように。

お正月の箸袋

今日は転倒予防教室、土曜日教室の年内最終日でした。

参加者の方から素敵なお正月の手作り箸袋をいただきました🥢

真ん中にいる鶴は付け足しではなく1枚の折り紙からできています✨

7月くらいの教室のときに折り紙をするのは、

集中力、忍耐力、記憶力、想像力が養われると同時に手先を使うことで脳に刺激がはいり、認知症予防になりますよ!

成功体験を味わうにもいいですよ!

という話しをさせてもらってから、こっそり折り紙を始めて日課になっているという

嬉しいサプライズ報告とともにその成果よ!!といただきました。

嬉しい出来事でした☺

ありがとうございました!

歩幅を意識!

脳機能と股関節には大きな関わりがあると言われていて、その指標が歩幅です。

歩幅は体のバランス等にも関連していて、「平らで大きな道なら広い歩幅で歩ける」

「雨で濡れた道なら滑らないように歩幅が狭くなる」「でこぼこ道ならつまずいたりこけないように歩幅が狭くなる」

といったように場面場面でコントロールされています。

また年齢によっても年齢を重ねるにつれて歩くときの安定性確保のために歩幅を狭めたりします。

これは無意識のうちに転倒などのリスクを減らしているためです。

しかしこれが大事なことなのに、あまりよくない。

日常的に歩幅が狭くなると、歩行スピードが落ちるだけでなく脳機能の低下にも繋がります。

歩幅の調整には脳の多くの部分が関与していて、歩幅の広い人に比べて狭い人は認知機能が衰えやすいとも言われています。

歩行不安定➡歩幅が狭くなる➡脳機能の低下…このようなケースが多くあります。

なので、歩幅を意識して歩く事で、普段使っていない筋肉が意識的に使われて、脳の中で新たな神経回路の構築や

脳の血流が向上し、脳の活性化も期待できると言われます。

最近では歩幅を広げる=認知症予防に役立つ可能性があると考えられています。

ではじゃあどれぐらいの歩幅がいいのか。

歩幅は歩くときの前の足のつま先から後ろの足のつま先までの幅で

身長×0.4~0.45(普通~広め)と言われます。

160cmの人だと160×0.4=64cmといった感じです。

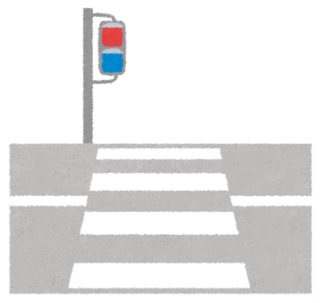

でも測るのはなかなか手間…なのでここで横断歩道が役立ちます。

横断歩道の白線の幅は約45cmです。

25cmの足のサイズの方が白線を踏まずにまたげたら一歩の歩幅は70cmとなります。

白線を踏まずにまたげるかはひとつに目安になります。

そして歩幅を無理なく広くするポイントは「腕を後ろにふる」ことです。

前にふると逆に体が前傾して猫背になりやすいです。後ろにふると

背筋が伸びて、視線が上がり、歩幅が広がります。

少し意識して、3cmでも今の歩幅から広げることを意識してみてください!

小学生バレーボール県大会

お世話になっている小学生バレーボールチームの

県大会の応援に行ってきました。

試合にでている子供達、応援している親御さんや関係者の方

の熱気がもたらす会場の雰囲気はすごかったです。

サーブ、レシーブ、アタック、ブロック

「おぉぉ~!!」と何度言いながら観戦したことか。

自然とガッツポーズや拍手も。

すばらしい試合をたくさん見させていただきました。

負けたチームの涙ももらうもらう…

でもスポーツっていいなぁを改めてすごく実感しました。

出場チームのみなさん、保護者のみなさま、運営のみなさま

お疲れさまでした。

健康運動指導士 更新完了

無事に健康運動指導士の資格の更新完了!

前回が令和1年11月1日!

お~!!「1並び」とか言っていたのが

もうはや5年…。

つぎはまた5年後。あんまり振り返ることはしないんですが

よかったと言える5年にできるように

1日1日がんばろ~

生姜

教室の参加者の方から

「家で作ったのよ~」食べてみて~!

と生姜をいただきました。

なんと立派な生姜✨

ありがとうございました。

甘酢づけ

佃煮

ジンジャーライス

何を作らせてもらおうかなぁ~

疲労回復「食事:精神疲労」

🔸ビタミンA・C・E(人参・ほうれん草、ブロッコリー、じゃがいも、かぼちゃ、種実類など)

カッコいい名前の通称「ビタミンエース(ビタミンACE)」と呼ばれるビタミンA・C・E。強い抗酸化作用を示すビタミンで、疲労の原因の1つである活性酸素の除去に必要です。この3つのビタミンを組み合わせて摂ることで、抗酸化作用を高めましょう!

🔹トリプトファン(乳製品、大豆製品、ナッツ類など)

心身を安定させるセロトニンと、眠りを促すメラトニンの元のトリプトファン。セロトニンは幸せホルモンと呼ばれ、自律神経のバランスを整え、精神状態の安定、リラックスさせる働きがあります。ただ、セロトニンは食品から摂ることができないのでトリプトファンを摂取して、セロトニンの材料を摂りましょう。

メラトニンは睡眠などのリズムを調整するホルモンで、睡眠の質にも関係のあることから「眠りを誘うホルモン」とも言われます。これも食品からしか摂取できず、材料になるのはトリプトファン。セロトニンと同じくトリプトファンを摂取して材料を摂りましょう。

SVリーグ観戦🏐

プロ女子バレーの試合が

彦根のプロシードアリーナで行われるということで初観戦に行ってきました。

地元滋賀の東レアローズ滋賀 Vs Vリーグ昨年王者NECレッドロケッツ

パリオリンピックで活躍されていた日本代表選手もおられたり

見ごたえ満載のすごくいい試合でした。

始まる前の演出のカッコよさ!

現地に行かないと味わえない熱気や一体感!

試合が始まると

女子バレーならではのつなぎ

カッコいいサーブ、スパイク、ブロック、レシーブ

ボールのもたらす音

シューズと体育館のもたらす音

応援の声、歓声

素敵な空間と時間でした✨

推し活というのはこういうところから始まるのかな?でした✨

スポーツの試合の生観戦!オススメです!!

疲労回復「食事:脳疲労」

🔹糖質(穀類・いも類・果物など)

脳の主なエネルギー源は糖質です。糖質は体内でブドウ糖(グルコース)に変換され、脳や他の組織へエネルギー供給をします。なので血液中のブドウ糖が不足し脳に十分な栄養素が行きわたらないということになると、集中力や思考力の低下が起こります。ブドウ糖は体内に吸収されやすく、速やかな疲労軽減効果を持っているので脳はエネルギー源をもとめ甘いものを欲しがります。ただ、糖質の過剰摂取は血糖値の上昇にもつながるので、甘いものは「数回にわける&少しずつ」がオススメです。

脳のエネルギー消費量はカラダ全体の約20%です。

🔸DHA(マグロ・さば・サンマなど)

ドコサヘキサエン酸。カラダにとっての必須脂肪酸です。脳や目、心筋などに多く含まれます。脳でいうと脳内へ入って脳神経機能の働きを助けて、記憶力や判断力を高める作用があります。ただ、大事なものでありながら、体内ではほとんど作られないので、食品からの摂ることが大切です。

🔹鉄(レバー・いわし・赤身の肉や魚、貝類)

幸せホルモンといわれるドーパミンや精神を安定させるセロトニン、それぞれチロシンやトリプトファンから生成されますが、この生成過程で鉄が関わっていて、脳疲労の解消のために働いています。また鉄は全身に酸素を運ぶ役割も関与しているため、不足すると倦怠感などの疲労を感じやすくなります。

ビタミンCを多く含む食品と一緒に摂取すると吸収を高めます。

🔸ビタミンC(パプリカ・キウイフルーツ・きゃべつなど)

疲労の原因となる活性酸素の発生を抑える働きがあります。クエン酸が疲労物質である乳酸を体内で分解して新陳代謝を促進してくれたり、食べたものをエネルギーに変換して、疲労解消に効果を発揮します。ビタミンCは皮膚や粘膜の健康維持、コラーゲンの合成にもかかせません。摂りすぎても排泄されるから大丈夫ともいわれますが、過剰摂取での体調不良報告もあるので、摂りすぎにはやはり注意しましょう。

laughter Base

laughter Base 事業内容

事業内容